1. 支柱存置の合理化に関する研究開発について

支柱存置の研究開発は1952年の武藤清博士に始まり、1964年には建築技術に藤田組のせき板解体工法が紹介され、1988年の型枠の設計・施工指針案では早期支柱除去、せき板解体工法、支柱の一部残存工法が掲載され、2011年の型枠の設計・施工指針では更なる具体的指針が示されました。本HPで説明している計画はこれらの成果に準拠する

もので強度発現に伴い不要な支柱を除去して作業環境を向上させる工法です。

※1 鉄筋コンクリート型枠の支柱の応力 AIJ 1952.9 東京大学 武藤研究室 武藤清

※2 パーマネントサポート工法 建築技術1964.11 P98-P101 藤田組 林茂

※3 型枠の設計・施工指針2011 8章存置機関 P183 AIJ

2. 支柱伝達荷重について

スラブの場合の支柱伝達荷重は、既往の文献と計測実績より以下の順序で応力再配分が生じているもと考えらるれる。

①打設直後の支柱伝達荷重は支配面積相当分のスラブ+型枠重量を支持する。

②次にスラブを支持している柱や耐震壁のコンクリート硬化に伴う軸方向ひずみの

影響を受けてスラブが支柱を押し付けて支柱伝達荷重が上昇する。

③次にほぼ同時期に、スラブ、合板端太角のクリープ、スラブの強度発現に伴いスラブ

が自立して支柱伝達荷重が減少して

大型スラブや片持ちスラブの場合は剛性が低い1層受けよりも2層受け2層受けよりも3層受けの方が支柱伝達荷重が累積されて大きくなる傾向にある。このため、片持ちスラブや大型スラブでは残存支柱を設けて荷重を軽減する方法が適している。小梁や大梁なのどように剛性の高い部材は部材の自立性が高く支柱伝達が減少していく傾向を示す。

以上の点を念頭に支柱存置の強度計算をする事が重要になる。構造設計のように単純に建物が同時に完成したものと仮定しで3DFEM解析で計算してしますと実際と異なる危険側の結果となる。

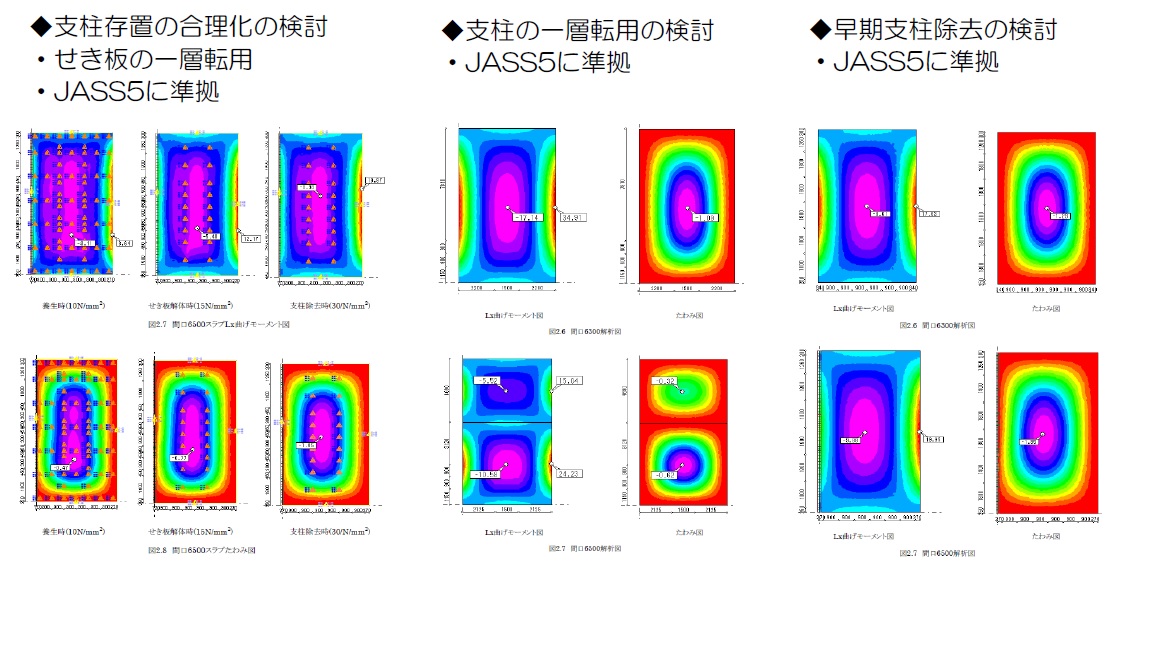

3. 支柱存置の合理的化について

支柱存置の合理化につては「JASS5」や「型和の設計施工指針」にまとめられている。有効に活用することにより合理的な施工ができ、作業環境改善にも役立つ。記載されているとおりに計画していれば不具合を起こすことはない。ところが、実情はこれらの規準が充分に生かしきれていない。改めて現在の施工方法を見直して支柱存置の合理的化を計るべきである。

4. 価格表

代表的な検討事例を表2.2に示す。

表2.2 金額:円 消費税を除く

| 項目 | 内容 | 金額 |

|---|---|---|

| 内スラブ1層+2層目残存支柱 |

1スパン |

120,000 |

| 早期支柱除去 |

1スパン |

120,000 |

| 合理的支柱存置 |

1スパン |

120,000 |

| RC階段の支柱存置の合理化 | 1基 | 360,000 |

| 標準図の作成 | 一式 | 180,000~360,000 |

| 作業手順図の作成 | 一式 | 180,000~360,000 |

| 設計施工要領書の作成 | 一式 | 180,000~360,000 |

5. 検討事例

以下に代表的な検討事例を示す。